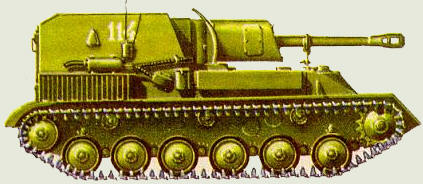

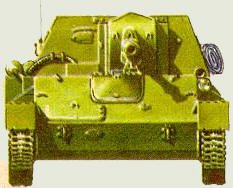

В предвоенные годы британские военные теоретики делили танки на пехотные и крейсерские. В нашей стране официально этого деления не придерживались, но фактически такое деление существовало: к крейсерским танкам, предназначенным для самостоятельных действий, относились быстроходные танки БТ-2, БТ-5 и БТ-7. К пехотным же – тихоходные Т-26. К пехотным танкам относился и малоизвестный Т-50. Однако реалии войны вынудили использовать все имеющиеся танки в танковых частях, то есть, как крейсерские, и для подвижной огневой поддержки стрелковых подразделений в первый период войны никакой бронетехники не выделялось. Расчеты же полевых орудий полкового и дивизионного звена не поспевали за атакующей пехотой и не могли оказать ей эффективную огневую поддержку.Чтобы хоть как-то исправить эту ситуацию, было решено создать лёгкую самоходно-артиллерийскую установку непосредственной поддержки пехоты. Первым к июлю 1942 года появился образец 76-мм самоходной пушки ОСУ-76 на базе легкого танка Т-60, но с более дешевым в производстве автомобильным мотором от Эмки. Однако из-за короткой базы машина оказалась неустойчивой при стрельбе, да и броневая защита была признана недостаточной. Поэтому ГКО поручил заводу №38 в городе Кирове к 1 декабря 1942 года создать новую самоходку. Самоходная установка под заводской маркой СУ-12 была построена осенью 1942 года. Восьмого декабря правительственная комиссия приступила к испытанию машины. Ввиду краткости их проведения существенных поломок отмечено не было, и самоходка, получившая армейское название СУ-76, была принята на вооружение. С января 1943 года завод начал их серийное производство. В конце месяца два первых самоходно-артиллерийских полка СУ-76 отправили на Волховский фронт. Там-то и проявил себя врожденный дефект такого рода спарки двигателей – возникли резонансные крутильные колебания, приводившие к поломкам трансмиссии. После выпуска 320 машин серийное производство СУ-76 было остановлено. Машину отправили на доработку, а её создателя Семёна Гинзбурга – на фронт, где он вскоре и был убит. Учитывая предстоящие летние наступательные операции, ГКО установил жесткие сроки устранения всех недостатков. Машина была оперативно переработана под установку силового агрегата от легкого танка Т-70. Кроме того, с боевого отделения сняли крышу, мешавшую наводке орудия и работе расчета, упростили трансмиссию и управление ею. Масса уменьшилась с 11,2 т до 10,5 т. Уже в мае 1943 года новый артсамоход был подготовлен к испытаниям. Они начались 17 мая и вскоре успешно завершились. Все встало на свои места: многоцелевая артиллерийская установка непосредственной поддержки пехоты, кавалерии и танков, в которой так нуждались войска, получилась весьма удачной. С конца месяца завод, используя (с доработками) задел старых бронекорпусов, начал серийное производство модернизированных СУ-76М. В июле они уже сражались в битве на Курской дуге.

Осколочно-фугасный снаряд из сталистого чугуна 53-О-350А хорошо поражал открыто расположенную живую силу противника. Правда, его фугасное действие против полевых укреплений любого орудия этих калибров, включая ЗИС-3, было недостаточным — сказывалось малое количество взрывчатого вещества, составлявшее 540 грамм. Везло тем, кому в боекомплекте попадались старые русские фугасные снаряды 53-Ф-354М, содержавшие по 815 граммов тротила, но как правило самоходчикам такие боеприпасы не выдавались, как не выдавалась им и шрапнель. Боевое отделение в этой машине располагалось, и ствол пушки ЗИС-3 не выходил за габариты корпуса. Силовая установка состояла из двух параллельно работающих автомобильных шестицилиндровых двигателей ГАЗ-202 общей мощностью 140 л. с., ранее применявшихся (в одиночку) на легком танке Т-60. Такая установка привлекала разработчиков возможностью движения на одном двигателе при отказе другого, унификацией их с освоенными агрегатами, легкостью замены. При правильном использовании, а это пришло не сразу (САУ не танк), СУ-76М хорошо показали себя как в обороне – при отражении атак пехоты и как подвижные, хорошо защищенные противотанковые резервы, так и в наступлении – при подавлении пулеметных гнезд, разрушении дотов и дзотов, а также в борьбе с контратакующими танками. На бронированную машину устанавливалась универсальная дивизионная пушка ЗИС-3. Ее подкалиберный снаряд с дистанции 500 метров пробивал броню до 91 мм, то есть любое место корпуса немецких средних танков и борта «пантеры» и «тигра». Установка несла боекомплект из 60 осколочно-фугасных и бронебойных снарядов, а также переносный пулемет ДТ для самообороны экипажа. Броневая защита (лоб – 26–35 мм, борт и корма – 10–16 мм) предохраняла экипаж (4 человека) от стрелкового огня, тяжелых осколков и малокалиберной артиллерии. Все СУ-76М оборудовались радиостанциями. На шоссе скорость машины достигала 41–45 км/ч, по грунту – до 25 км/ч. Запас хода – соответственно 320 и 190 км. Самоходка преодолевала окоп шириной до 2 м, подъем до 30° и брод глубиной до 0,9 м. Благодаря своим небольшим размерам и низкому среднему удельному давлению на грунт (0,545 кгс/см2) установка могла успешно передвигаться в лесисто-болотистой местности, сопровождая пехоту там, где не могли пройти средние танки и другие самоходные орудия. Развитая система охлаждения и, с другой стороны, наличие безотказного предпускового подогревателя двигателя давали возможность СУ-76М успешно воевать в любое время года на всем протяжении советско-германского фронта – от Карелии до Крыма. Автомобильные шестицилиндровые двигатели, освоенные незадолго до войны, работали в напряженном танковом режиме длительно и безотказно. Необычная спаренная установка их – в «затылок» друг другу – нигде больше в мире не применялась, Небольшая металлоемкость СУ-76М, использование в ее конструкции хорошо освоенных автомобильных агрегатов предопределяли ее массовый выпуск промышленностью. А это, в свою очередь, позволяло быстро усилить и уплотнить артиллерией боевые порядки пехоты, успевшей уже полюбить свои самоходки. Потребность в таких артустановкахбыла очень велика. Летом 1943 года головным предприятием по изготовлению СУ-76М был определен Горьковский автозавод с его огромными производственными возможностями и наличием опытных инженерно-технических кадров. Под руководством заместителя главного конструктора по танкостроению H. А. Астрова машина была существенно доработана и приспособлена к технологии массового производства. Была усилена кормовая броня, усовершенствована установка вооружения, переделана маска пушки. С октября 1943 года под заводской маркой ГАЗ-15-126 началось ее непрерывно возраставшее производство. С конца 1943 года выпуск СУ-76М освоил еще один, подмосковный, завод, где было организовано свое ОКБ. Бронекорпуса ему поставляли специализированные предприятия. Самоходка СУ-76М прочно завоевала себе место в системе вооружения Красной Армии. Если в течение 1943 года было выпущено 1928 установок, то в следующем году – в 3,7 раза больше. Экипажи получали их вместе с боеприпасами непосредственно на заводе и после формирования в окрестностях города маршевых подразделений шли прямо на фронт. Всего было выпущено 13932 модернизированных СУ-76, из них 9133 самоходки построил ГАЗ. Серийное производство СУ-76М завершилось в 1945 году, несколькими годами позже они были сняты с вооружения Советской Армии., но некоторому их количеству довелось принять участие в боях Корейской войны.

НКВД и внутренняя охрана 1935-37

Знаки различия Рабоче-крестьянской

милиции с 11.02.1943 года

Знаки различия Советской Армии обр.

1969 года

Смотрите также:

Список материалов Русского Портала→

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Самоходка была вооружена достаточно мощной пушкой

Самоходка была вооружена достаточно мощной пушкой