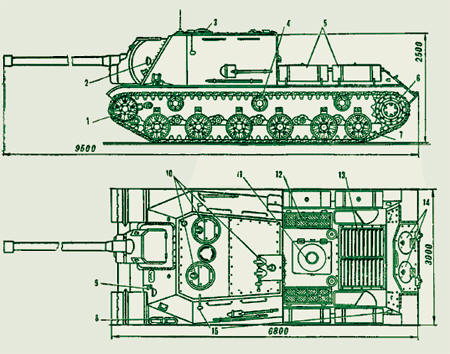

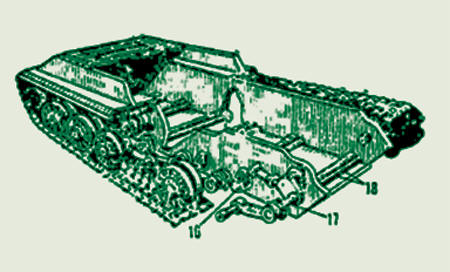

Однако при этом имелся значительный профицит пушек А-19 калибра 122 мм и боеприпасов к ним. В итоге, летом 1943 года ГКО обязал челябинский СКБ-2 проверить возможность установки пушки А-19 в корпус ИСУ-152. Большой технической проблемы здесь не существовало, поскольку и А-19 и МЛ-20 в полевом варианте устанавливали на один и тот же лафет 52-Л-504А. Переделать пришлось только стеллаж с боезапасом, и опытный образец «Изделия 242» был готов к концу 1943 года, и когда выпуск бронекорпусов для ИСУ-152 превысил выпуск орудий МЛ-20С, было принято решение оснастить недоукомплектованные серийные машины пушкой А-19. В результате 12 марта 1944 была принята на вооружение новая самоходка под индексом ИСУ-122. Устройство САУ ИСУ-122 отличалось от устройства ИСУ-152 только установкой орудия и размещением боеприпасов. Ввиду меньшего калибра снарядов в самоходке удалось разместить боекомплект в 30 артиллерийских выстрелов – почти в полтора раза больший чем в ИСУ-152 .

Основным вооружением ИСУ-122 стала

122-миллиметровая пушка А-19 с длиной ствола в 46,3

калибра. Пушка эта была разработана

ещё в 1931 году группой конструкторов Всесоюзного орудийно-арсенального объединения под руководством Орудие монтировалось в рамке на лобовой бронеплите рубки и имело вертикальные углы наводки от −3° до +22°, сектор горизонтальной наводки составлял 10°. Высота линии огня составляла 1,79 м; дальность прямого выстрела – 1000—1200 м по цели высотой 2,5—3 м, дальность выстрела прямой наводкой – 5 км, наибольшая дальность стрельбы – 14,3 км. Выстрел производился посредством электрического или ручного механического спуска. Отличия самоходного варианта пушки от буксируемого заключались в переносе органов наведения орудия на одну сторону, оборудовании казённой части лотком-приёмником для удобства заряжания и введении электроспуска. При полном 6,82-килограммовом пороховом заряде её 25-килограммовый бронебойно-трассирующий снаряд БР-471 вылетал из ствола со скоростью 800 м/с. На километровом расстоянии этот снаряд пробивал лобовую броню любого танка вермахта, включая Pz.Kpfw.V Пантера, Pz.VI Тигр и даже Pz.VIB Королевский Тигр. Имелся в боекомплекте и осколочно-фугасный снаряд ОФ-471 с 3,6-килограммовым зарядом взрывчатого вещества. При установке взрывателя на осколочное действие он наносил поражение осколками на 40 метров по фронту и на 8 м в глубину. При фугасном же действии в грунте средней плотности возникала воронка диаметром около 3 м 30 см и глубиной около 1 м 30 см.

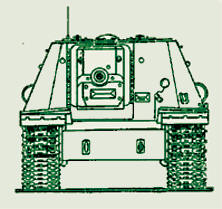

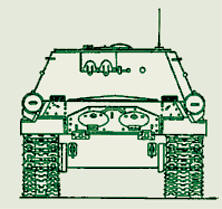

Изначально орудие А-19 и его танковый вариант Д-25 имели поршневой затвор, что достаточно сильно понижало практическую скорострельность из этого орудия. Поэтому еще в конце 1943 года артиллерийские конструкторы усовершенствовали Д-25, заменив поршневой затвор на клиновый полуавтоматический. Выигрыш в скорострельности оказался довольно значительным: пушка Д-52С –модернизированная Д-25 – в минуту в среднем могла произвести 2,5 – 3,5 выстрела, а в лучших условиях и до четырёх против 2 – 3 у А-19. При этом скорострельность орудия Д-25С в ИСУ-122 была несколько выше чем аналогичной пушки в ИС-2, так как в самоходке затвор орудия обслуживал дополнительный пятый член экипажа – замковый, которого в танке не было.Модификация самоходки ИСУ-122 с пушкой Д-25 C была названа ИСУ-122С. Внешне она отличалась наличием дульного торомоза на стволе орудия. ИСУ-122С стала поступать на вооружение с 22 августа 1944 года. Однако ИСУ-122 продолжала выпускаться параллельно со своей более совершенной модификацией.С октября 1944 года на ИСУ-122 устанавливался зенитный крупнокалиберный 12,7-мм пулемёт ДШК с коллиматорным прицелом К-8Т на турельной установке на правом круглом люке командира машины. Боекомплект к ДШК составлял 250 патронов. Для самообороны экипаж имел два автомата (пистолет-пулемёта) ППШ или ППС с боекомплектом 1491 патрон (21 диск) и 20 ручных гранат Ф-1. Трое членов экипажа располагались слева от орудия: впереди механик-водитель, затем наводчик, и сзади – заряжающий. Командир машины и замковый находились справа от орудия. Если экипаж состоял из четырёх человек, функции заряжающего выполнял замковый. Высвободившееся место могло быть использовано для размещения дополнительного боекомплекта. Посадка и выход экипажа производились через прямоугольный двухстворчатый люк на стыке крышевого и заднего листов броневой рубки и через круглый люк справа от орудия. Первые самоходки ИСУ-122 начали поступать в действующую армию в апреле 1944 г. Также как и ИСУ-152, они состояли на вооружении отдельных тяжелых самоходных артиллерийских полков в составе 21 самоходки – 4 батареи по 5 машин плюс одна машина командира полка. ИСУ-122 сразу же приобрела на фронте большую популярность в роли мощного и дальнобойного истребителя танков. Весной и летом 1944 года тяжелые САУ серии ИСУ вместе с тяжелым танком ИС-2 были единственными машинами Красной Армии, способными уничтожать немецкие тяжелые танки на дистанциях боя, превышающих 1 километр. В наступлении ИСУ-122 использовались следующим образом: они следовали за основным боевым порядком атакующих танков на расстоянии 200 – 300 м и своим огнем поддерживали их атаку. В случае танковой контратаки противника они часто выдвигались вперед и прицельным огнем прямой наводкой поражали вражеские машины.

Другим эффективным приемом в борьбе с танками неприятеля была организация дальних артиллерийских засад на пути следования колонн противника. Благодаря мощному и дальнобойному орудию, отпадала надобность в тесном сближении с противником, что значительно уменьшало вероятность преждевременного раскрытия засады. Ввиду относительно небольшой высоты самоходки она хорошо маскировалась на местности и вероятность ее обнаружения противником с расстояния порядка километра была очень невелика. ИСУ-122 активно использовались во всех штурмовых действиях, которые Красная Армия вела на заключительном этапе войны. Большая кинетическая энергия 122-мм снарядов позволяла пробивать стены ДОТов и домов капитальной кладки, превращенных в узлы сопротивления; срывать бронеколпаки с пулеметных гнезд. Многие из этих задач были непосильны даже для 85-мм орудий, не говоря уже об артсистемах меньших калибров. Большую роль играло хорошее бронирование самоходки – она могла выдвигаться на дистанцию прямого выстрела и поражать им выбранную цель. Для буксируемой артиллерии крупного калибра зачастую это было невозможным из-за сильного пулеметного и прицельного снайперского огня противника. Для защиты от вражеских бронебойщиков и противотанковых орудий самоходку в городских боях сопровождала штурмовая группа пехотинцев – отделение автоматчиков, иногда усиленное снайпером или огнеметчиком. После окончания войны производство ИСУ-122 было прекращено. К тому времени 122-мм пушка Д-25 уже "прочно обосновалась" на тяжелых танках, а объемы выпуска бронетехники существенно уменьшились по сравнению с военной порой. Вскоре предстояло и сокращение численности армии, поэтому производство ИСУ-122 обеих модификаций прекратили в пользу увеличения выпуска новых тяжелых танков ИС-3. Более того, существовало предложение сделать это, не дожидаясь окончания войны. Как известно, по своей бронезащите ИС-3 был серьезным шагом вперед по сравнению с ИС-2 (и тем более с ИСУ-122) при равноценном вооружении. При необходимости ИС-3 без проблем мог выполнять функции ИСУ-122, поэтому снятие с производства последней было уже предопределено в начале 1945 года. Такое решение оправдывалось еще и тем обстоятельством, что к середине 1945 года уже существовали прототипы средних САУ, вооруженных пушкой Д-25. В случае необходимости производство таких машин можно было без особых проблем развернуть в гораздо больших масштабах, чем самоходок тяжелого класса. Оставшиеся после войны в строю ИСУ-122 еще долго использовались в Советской Армии. В ходе капитального ремонта 1958 года на них были заменены радиостанция и переговорное устройство, но конец их "активной" карьеры был уже близок. Много ИСУ-122 переоборудовалось под тягачи, специальные машины обеспечения ракетных комплексов, часть разоруженных самоходок была даже передана в распоряжение ряда гражданских ведомств.

ИСУ-122С

НКВД и внутренняя охрана 1935-37

Знаки различия Рабоче-крестьянской

милиции с 11.02.1943 года

Знаки различия Советской Армии обр.

1969 года

Смотрите также:

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Несмотря на все свои преимущества, самоходная

артиллерийская установка

Несмотря на все свои преимущества, самоходная

артиллерийская установка